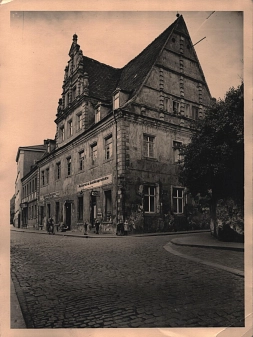

Foto vom sog. Lossowschen Haus in Wurzen

Foto vom sog. Lossowschen Haus in Wurzen

Datierung: um 1920

Material: Papier

Maße: H 23,9 cm, B 17,9 cm

Fotograf: unbekannt

Inv.Nr.: I2419

Unser Objekt des Monats September ist eigentlich viel größer, als das historische Foto ahnen lässt, denn es steht symbolisch für unser größtes Objekt in der Sammlung: das seit 1938 denkmalgeschützte Gebäude Domgasse 2, welches unserem Museum ein Dach über dem Kopf gibt.

Das Eckgebäude liegt im Kern der historischen Altstadt und macht sowohl von der Liegenbank als auch der Domgasse mit seinen zur Domgasse und Johannisgasse zeigenden Giebeln einen repräsentativen Eindruck. Die Domgasse gehört zu den ältesten Straßen der Stadt. Spätestens seit Anlage der Marktsiedlung in der Mitte des 12. Jahrhunderts ist eine direkte Verbindung zwischen dieser und der Domfreiheit anzunehmen. Vergleiche mit typischen Grundrissen mittelalterlicher Hausbauten (z.B. Meißen) sowie Baubefunde, wie die Kelleranlage des Haupthauses lassen vermuten, dass das im 16. Jahrhundert errichtete steinerne Renaissancegebäude wohl drei Grundstücke mit giebelständigen Gebäuden ersetzte. Erste Schriftnachweise datieren ins Jahr 1556, als Haus und Besitzer in einem Steuerregister erscheinen.

1607 erzählt die Pestgeschichte, wohnte an dieser Stelle Bürgermeister Keyselitz, dessen Sohn als erster mit dem neu angefertigten Pestkarren zu Grabe getragen wurde. Der steinerne Renaissancebau und seine Hofbauten aus Holz und Fachwerk werden während des Dreißigjährigen Krieges wohl zweimal – 1631, 1637 – durch Brand beschädigt. In der verheerenden Kreuz- und Marterwoche 1637 brannten die meisten Häuser der Stadt nieder, die Schäden müssen auch an diesem Gebäude gravierend gewesen sein. Abraham Urban verliert damit Haus und Hof. Erst 30 Jahre später wird das Grundstück versteigert und für 70 Gulden an Christine Maria Vockel verkauft. Da es sich um einen steinernen Massivbau gehandelt hat, wird der „zweite Bau“ wohl im Grundriss und den wesentlichen Architekturdetails mit dem Renaissancebau übereingestimmt haben. Bauherr war der Kaufmann Paul Andreas Vockel, an den auf dem Ostgiebel des Hauses eine Wetterfahne erinnerte, deren Original heute im Museum ausgestellt wird. Die barocke Treppe in der Hausdiele des Haupthauses und eine prächtige Stuckdecke im Kontor gehören in diese Bauphase. Beim Wiederaufbau der Hofbauten wird in dem Flügel an der Johannisgasse ein steinerner Anbau errichtet, der sich nach innen durch eine Arkatur öffnet.

Ein besonders bekannter Bewohner erscheint 1789 in den Dokumenten der Stadt: der Kaufmann Carl Gottlieb Sommer. Er handelte erfolgreich mit Pelzen. Wohl im Kontor wurden die Waren den potenziellen und gut betuchten Käufern angeboten. Als 1813 die Befreiungskriege gegen Napoleon ihren Höhepunkt erreichten, kam dieser vor der Völkerschlacht nach Wurzen. Er suchte Quartier in der Stadt und der Rat der Stadt Wurzen brachte ihn vom 8. bis zum 9. Oktober 1813 im schönsten Gebäude am Platz unter, bei Kaufmann Sommer. Noch heute erzählen Sammlungsobjekte des Museums von diesem Ereignis. Kurz nach ihm machte auch König Friedrich August Halt in Wurzen und bezog dasselbe Quartier. Nach diesen zwei kostspieligen Gästen, die Kosten wurden vom Rat der Stadt nicht erstattet, wie wir aus einem sehr erbosten Brief Sommers an den Rat erfahren können, und der Plünderung seiner Pelzlager, muss der Kaufmann Konkurs anmelden. Das Gebäude wird 1834 versteigert, 1849 kommt es in den Besitz des Kauf- und Handelsmannes Adam von Lossow. Von ihm rührt die viele Jahre gebräuchliche Bezeichnung „Lossowsches Haus“ her.

Über die Jahre sind wechselnde Kaufleute, eine Zigarrenfabrik, sogar ein Kaffeehaus und zuletzt, wie auf dem Foto zu sehen – Ladengeschäfte im Gebäude untergebracht. Auch mehrere Wohnungen gab es in den oberen Etagen. Als letzter Wurzener Besitzer ist 1920 der Tischlermeister Hermann Richter verzeichnet, der das Gebäude 1941 an die Hermann-Ilgen-Stiftung verkauft. Diese schenkte es 1945 der Stadt Wurzen zur Nutzung als Museum, welches 1948 hier einzog. Es erfolgte ein tiefgreifender Umbau, der das äußere Erscheinungsbild bis heute prägt: so wurden die Arkaden im Hof freigelegt, das alte Pflaster durch ein Katzenkopfgestein-Pflaster ersetzt und Sandsteinportale historischer Bauten von Wurzen hierher versetzt und so vor dem Verfall gerettet. In den späten 1980er Jahren und nach der Wiedervereinigung wurde das Gebäude umfassend saniert und eine neue Dauerausstellung eingerichtet.

Wenn Sie mehr zu unserem besonderen Denkmal und seinen Denkmalen erfahren möchten, finden am 11.9.2022 im Rahmen des Tags des offenen Denkmals 2 Führungen zum Thema statt. Mehr Informationen in der Rubrik Veranstaltungen.

Quellen:

Bergt, Kurt, Fragebogen zur Erfassung der Kunst- und Kulturdenkmale im Land Sachsen, 1946-1951, Ms., Museumsarchiv KHM Wurzen.

Literatur:

Ebert, Wolfgang, Wurzen und die Muldenaue. Ein Führer durch die Stadt, ihre Landschaft und Geschichte, Beucha 2010, S. 59-63.

Gurlitt, Cornelius (Bearb.), Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen, 20. Heft Amtshauptmannschaft Grimma, Dresden 1898, S. 294.

Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Georg Dehio, Die Bezirke Dresden, Karl-Marx-Stadt, bearb. Von der Arbeitsstelle für Kunstgeschichte, 2. Aufl. Leipzig, 1966, S. 429.

Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Georg Dehio, Sachsen II: Regierungsbezirke Leipzig und Chemnitz, Bechter, Barbara u.a., Berlin 1998.

Strassberger, Manfred, Das Baudenkmal „Kreismuseum Wurzen“ – Ein Beleg zur Geschichte, Funktion und Architektur eines bedeutenden Bürgerhauses des 16.-20. Jahrhunderts in Wurzen, Ms., Diplomarbeit Leipzig 1991.