Emmy Seyfried (15.7.1888 in München – 8.5.1969 in Gräfelfing b. München)

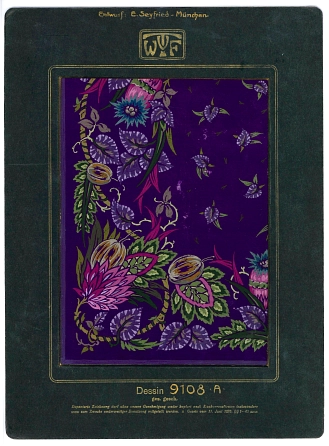

Handgemalter Entwurf in schwarzem Passepartout

1921

Inschrift: Entwurf: E. Seyfried – München / WTVF / Dessin 9108 A / ges. gesch / Deponierte Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch Konkurrenzfirmen insbesondere / zum Zwecke anderweitiger Benutzung mitgeteilt werden. Gesetz vom 11. Juni 1870, §§1–43

Höhe 27 cm, Breite 20 cm

Abbildung Höhe 18 cm, Breite 13 cm

Inv.Nr.: V6208H

Emmy Seyfried wird 1888 in München geboren und nimmt bereits in frühen Jahren eine Ausbildung im kunstgewerblichen Zeichnen sowie im Architektur- und Musterzeichnen an der Königlichen Kunstgewerbeschule München auf. Ab den 1910er Jahren widmet sie sich vorrangig Tapeten- und Teppichentwürfen, letztere wurden unter anderem in Wurzen ausgeführt. Sie ist außerdem bei den Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst (später Deutsche Werkstätten Hellerau) vertreten. Ab 1918 wendet sie sich der Glas- und Porzellanmalerei zu, heiratet 1923 Ernst Neeb und gründet zusammen mit ihm 1932 die Seyfried-Werkstätte für künstlerische Glasveredelung – die bemerkenswerterweise unter ihrem Namen gegründet wird, und nicht wie sonst üblich, dem ihres Mannes. Auf der Leipziger Grassimesse ist sie von 1926 bis 1941 mit Porzellan- und Glasware vertreten.

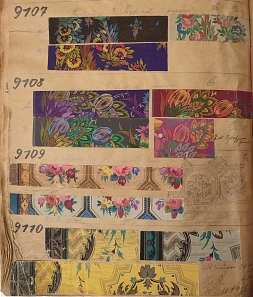

Die Entwurfszeichnung des Designs 9108 A zeigt florale Elemente auf violettem Untergrund. Die herzförmigen Blätter erinnern an Buntnesseln, sattgrüne Blätter ranken zwischen Samenkapseln und spitz zulaufenden, distelartigen Blütenblättern, die denen einer Königsprotea nahekommen. Der Entwurf befindet sich passepartouriert in schwarzem Karton mit goldfarbener Gehrung und zweireihigem umlaufenden Band. Darüber befindet sich eine Aufschrift mit dem Hinweis zur Entwurfszeichnerin E. Seyfried und ein Stempel der Wurzener Teppich- und Veloursfabrik. Unter der Zeichnung ist die Designnummer vermerkt sowie der Hinweis zum Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken aus dem Jahr 1870. Dieser Entwurf wurde, wie im Musterbuch ersichtlich, in verschiedenen lebhaften Farbtönen als "Schlafzimmergarnitur" ausgeführt.

Die Entwurfszeichnung des Designs 9108 A zeigt florale Elemente auf violettem Untergrund. Die herzförmigen Blätter erinnern an Buntnesseln, sattgrüne Blätter ranken zwischen Samenkapseln und spitz zulaufenden, distelartigen Blütenblättern, die denen einer Königsprotea nahekommen. Der Entwurf befindet sich passepartouriert in schwarzem Karton mit goldfarbener Gehrung und zweireihigem umlaufenden Band. Darüber befindet sich eine Aufschrift mit dem Hinweis zur Entwurfszeichnerin E. Seyfried und ein Stempel der Wurzener Teppich- und Veloursfabrik. Unter der Zeichnung ist die Designnummer vermerkt sowie der Hinweis zum Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, musikalischen Kompositionen und dramatischen Werken aus dem Jahr 1870. Dieser Entwurf wurde, wie im Musterbuch ersichtlich, in verschiedenen lebhaften Farbtönen als "Schlafzimmergarnitur" ausgeführt.

Auch Gertrud Kleinhempel ist für die Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst tätig. Sie wird 1875 in Schönefeld bei Leipzig geboren und lernt im Alter von 14 Jahren Kunststicken im Frauen-Erwerbs-Verein in Dresden. Im Jahr 1898 arbeitet sie für die Kunstzeitschrift „Jugend“ in München, bevor sie nach Dresden zurückkehrt, um für die neugegründeten Dresdner Werkstätten zu arbeiten. Sie und ihre Kommilitonin Margarete Junge gehören zu den prägenden Entwerferinnen der Dresdener Werkstätten für Handwerkskunst sowie den Werkstätten für deutschen Hausrat von Theophil Müller und schaffen meist ganze Interieurs. Henry van de Velde wird auf Kleinhempel und Junge aufmerksam und beauftragt beide für die Einrichtung von Patientenzimmern im Sanatorium Trebschen. In Dresden Striesen gründet sie eine private Kunstschule zusammen mit ihren Brüdern, leitet später die Fachklasse für Textil in Bielefeld und wird 1921 erste Professorin des preußischen Freistaates. Im abgebildeten Teppichentwurf Gertrud Kleinhempels ist der Einfluss des Jugendstils noch klar erkennbar, ihre Möbelentwürfe sind geprägt von zurückhaltendem Dekor und modernen Formen.

Sowohl Emmy Seyfried als auch Gertrud Kleinhempel treten dem Deutschen Werkbund bei, der sich 1907 formiert, ausgehend von der britischen Arts and Crafts Bewegung Mitte des 19. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Qualität des Kunstgewerbes und traditionellen Handwerks inmitten der schnelllebigen Massenproduktion wiederherzustellen, weg vom üblichen Historismus, hin zur sachlichen, schlichten und funktionalen Form und Ästhetik. Karl Schmidt, der bereits 1898 die Dresdener Werkstätten für Handwerkskunst gründet, ist seinerzeit innovativ: Arbeits- und Wohnbedingungen sollen verbessert, mit den Produkten vor allem die Mittelschicht angesprochen werden und die Möbel künstlerisch reizvoll aber trotzdem erschwinglich sein. Die Führung seines Unternehmens wird ebenfalls durch die Reformbewegung und die sich verändernden Geschlechterrollen um 1900 beeinflusst. Insgesamt beschäftigt er 53 Gestalterinnen. Dass die Künstlerinnen namentlich in der Öffentlichkeit in Publikationen und Ausstellungen genannt werden, entspricht nicht dem Zeitgeist, ist für ihn aber selbstverständlich.

Viele weibliche Biografien geraten vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit – trotz öffentlicher Anerkennung und Präsenz der Künstlerinnen in Ausstellungen und Publikationen ihrerzeit. Ihre Werke werden nicht selten männlichen Kollegen, Ehemännern oder Brüdern zugeschrieben. Die gängige Meinung, Frauen seien des räumlichen Denkens unfähig und könnten daher nur in der Flächenkunst tätig sein, wird durch Aussagen von Johannes Itten und dem Kunstkritiker Karl Scheffler unterstützt. In vielen öffentlichen Sammlungen werden noch immer Nachlässe und Werke von Frauen vernachlässigt.

Die hier vorgestellten Teppichentwürfe gehören zum Nachlass der Wurzener Teppichfabrik GmbH, welcher sich seit den 1990er Jahren im Museum befindet. Er umfasst mehr als 3000 solcher Entwurfszeichnungen (darunter weitere von namhaften Künstlerinnen wie Elisabeth Bertsch-Kampferseck, Erna Sandig, Frl. Terstegen, Gertrud Sandstede), Muster- und Auftragsbücher, Fotografien und Zeugnisse aus dem Arbeitsalltag der Angestellten. Noch in diesem Jahr wird mit der Aufarbeitung des umfangreichen Nachlasses begonnen. Unterstützt werden wir dabei von Studierenden des Studiengangs Museologie der HTWK Leipzig.

Literatur:

Beyerle, Tulga / Nĕmečková, Klára / Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Gegen die Unsichtbarkeit. Designerinnen der Deutschen Werkstätten Hellerau 1898 bis 1938, München 2018.

Gottfried, Claudia. Gertrud Kleinhempel (1875–1948), veröffentlicht im Internet-Portal 'Westfälische Geschichte', online verfügbar unter: http://www.westfaelische-geschichte.de/per670, (Stand: 20.03.2007, letzte Überprüfung 03.05.2023).