Zwölf Tierkreiszeichen

Georg Wrba

1932

Bronze, Marmor

H 20 cm, B 8 cm, T 9 cm (Steinbock)

Inv.Nr.: L25a-m, Leihgabe des Museums der Bildenden Künste Leipzig

Ein altes Sprichwort sagt „Neues Jahr, neues Glück“. Nicht wenige glauben dabei an die Hilfe und Leitung der Sternzeichen, bei finanziellen, beruflichen oder romantischen Entscheidungen des Lebens. In diesem Monat wollen wir daher den Blick auf die Objektgruppe „Zwölf Tierkreiszeichen“ von Georg Wrba (3. Januar 1872 München – 9. Januar 1939 Dresden) lenken.

Wrba wurde 1931 mit der Umgestaltung des Wurzener Doms beauftragt. Seine Ausbildung erhielt er an der Akademie der Bildenden Künste in München. Schon in jungen Jahren wurde er mit der Gestaltung des Leipziger Neuen Rathauses beauftragt. Später war er selbst als Professor an der Akademie tätig. Heute zieren viele Innenstädte seine Brunnen und architektonischen Bauten, zahlreiche seiner Kleinplastiken sind in Museen ausgestellt.

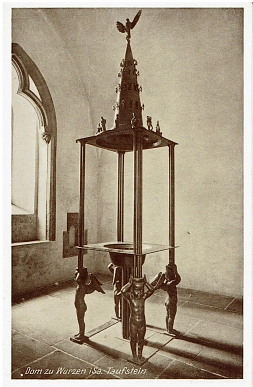

Am Vorabend der nationalsozialistischen Diktatur erfolgte zwischen 1931 und 1933 mit dem Ziel einer baulichen Purifizierung und Modernisierung die Umgestaltung und Neuausstattung des Wurzener Doms. Mithilfe von zehn Tonnen reiner Bronze gestaltete Wrba im Auftrag des Wurzener Domkapitels und der Hermann-Ilgen-Stiftung eine Kreuzigungsgruppe als Altarbild, das Chorherrengestühl, die Einfassung der Orgelempore mit Lutherbildnis, eine Kanzel, das Lesepult und eine Taufanlage, die Papierfabrikant Hermann Wiede aus Trebsen stiftete. Deren originelle Gestaltung steht in der Tradition spätgotischer Kleinarchitekturen (z.B. St. Katharinen, Brandenburg, 1440; Ulmer Münster, 1474; St. Severi, Erfurt, 1476) und ist sehr spirituell angelegt: Die filigrane Architektur erhebt sich über einem quadratischen Grundriss. Der Aufriss gliedert sich in ein Taufbecken, das auf einem kannelierten Säulenschaft ohne Basis ruht. Integriert ist es in eine von vier Putten getragene schlanke Säulenkonstruktion, die mit einem reich verzierten kegelförmigen Helm mit Sternenbesatz und Heiliggeisttaube abgeschlossen wird. Auf dem Fuß dieses spitzen Helms wurden kleinplastische Darstellungen der zwölf Tierkreiszeichen angeordnet. Zweitgüsse dieser Tierkreiszeichen sind heute im Museum ausgestellt. Die Verschränkung der traditionell vor allem auf biblische Themen beschränkten christlichen Ikonografie an Taufanlagen mit astrologisch-kosmologischen Aspekten ist einzigartig.

Am Vorabend der nationalsozialistischen Diktatur erfolgte zwischen 1931 und 1933 mit dem Ziel einer baulichen Purifizierung und Modernisierung die Umgestaltung und Neuausstattung des Wurzener Doms. Mithilfe von zehn Tonnen reiner Bronze gestaltete Wrba im Auftrag des Wurzener Domkapitels und der Hermann-Ilgen-Stiftung eine Kreuzigungsgruppe als Altarbild, das Chorherrengestühl, die Einfassung der Orgelempore mit Lutherbildnis, eine Kanzel, das Lesepult und eine Taufanlage, die Papierfabrikant Hermann Wiede aus Trebsen stiftete. Deren originelle Gestaltung steht in der Tradition spätgotischer Kleinarchitekturen (z.B. St. Katharinen, Brandenburg, 1440; Ulmer Münster, 1474; St. Severi, Erfurt, 1476) und ist sehr spirituell angelegt: Die filigrane Architektur erhebt sich über einem quadratischen Grundriss. Der Aufriss gliedert sich in ein Taufbecken, das auf einem kannelierten Säulenschaft ohne Basis ruht. Integriert ist es in eine von vier Putten getragene schlanke Säulenkonstruktion, die mit einem reich verzierten kegelförmigen Helm mit Sternenbesatz und Heiliggeisttaube abgeschlossen wird. Auf dem Fuß dieses spitzen Helms wurden kleinplastische Darstellungen der zwölf Tierkreiszeichen angeordnet. Zweitgüsse dieser Tierkreiszeichen sind heute im Museum ausgestellt. Die Verschränkung der traditionell vor allem auf biblische Themen beschränkten christlichen Ikonografie an Taufanlagen mit astrologisch-kosmologischen Aspekten ist einzigartig.

Bis 1967 stand die Taufanlage in der zur Südostkapelle umfunktionierten Taufkapelle. Mit Genehmigung des Denkmalamtes wurde diese Kapelle wieder zur Sakristei umfunktioniert, das Ganze demontiert und im Erdgeschoss des Nordturms deponiert. Sowohl die Benutzung des Taufbeckens, das besser im von der Gemeinde benutzten Kirchenraum platziert sein sollte, als auch das ikonographische Programm standen damals in der Kritik der Geistlichkeit. Leider wurde das Kunstwerk in den 1970er Jahren schwer beschädigt. Seitdem fehlen die Heiliggeisttaube und die Tierkreiszeichen. Einer der Domherren stiftete 2012 schließlich die Mittel, es zu restaurieren und wieder aufzustellen.

Exemplarisch wollen wir auf die kleinplastische Figur des Steinbocks verweisen, der allen zwischen dem 22. Dezember und 20. Januar Geborenen zur Seite steht. Die Darstellung zeigt einen auf die Hinterbeine aufgerichteten Steinbock mit angewinkelten Vorderbeinen. Hierbei orientierte sich der Künstler offenbar an der Haltung der Steinböcke, wenn sich diese im Zweikampf aufrichten.

Literatur

F. Fichtner, Der Dom zu Wurzen und seine Erneuerung, hrsg. vom Landesverein Sächsischer Heimatschutz, Dresden 1933

G. Kloss, Georg Wrba (1872-1939). Ein Bildhauer zwischen Historismus und Moderne, Petersberg 1998, S. 191, Kat.-Nr. 306.

T. Pöpper, „Beim Anblick […] muß jeder zutiefst erschüttert werden“. Versuch über Georg Wrbas umstrittene Ausstattung des Wurzener Doms (1931-1933), in: T. Pöpper (Hrsg.), Georg Wrba (1872-1939), Im Schatten der Moderne, (Leipziger Beiträge zur Kunstgeschichte 4) Leipzig 2009, S. 95-115, hier S. 107, Abb. 5.

H. Schulze, Das Domkapitel Wurzen und die Hermann-Ilgen-Stiftung als Auftraggeber, in: Ebenda, S. 116-132, hier S. 124, Abb. 3.