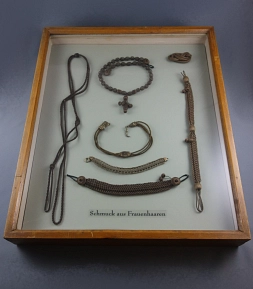

Schaukasten: Schmuck aus

Schaukasten: Schmuck aus

Frauenhaar

um 1900

Kasten: Holz, Glas / Schmuck: Haar, Metall

Höhe 52 cm, Breite 40 cm, Tiefe 5,5 cm

Inv.Nr.: V6199H

In der Bibel unterliegt Samson den Philistern als diese in Erfahrung bringen, dass der Verlust seiner Haare auch den Verlust seiner Stärke verursachen würde. Das Haar gilt hier als Symbol von Macht und Stärke und wird in wallenden Locken und rauschenden Bärten dargestellt. In noch älteren Kulturen dienten Haare als Zutaten für Zaubertränke oder Wunschmedaillons. Man meinte mit dem Besitz des Haares auch Macht über einen Menschen zu haben – sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Keinem anderen Körperteil wird eine solche Bedeutung beigemessen wie den Haaren. Sie gelten als Bestandteil des Menschen und können somit an seiner Statt als Vertreter dienen. Verflochten in Erinnerungsstücke oder als Locke unter Glas symbolisieren sie die besondere Beziehung zwischen zwei Menschen – sei es die Beziehung eines Elternteiles zu einem Kind oder die eines Liebespaares. Der Brauch Haare aufzubewahren oder zu verschenken geht weit zurück. Kannten die Adligen diesen Schmuck bereits im 18. Jahrhundert, so stammen die meisten Schmuckstücke jedoch aus dem 19. Jahrhundert und damit der Epoche des Biedermeiers. Nun hält diese Form des Andenkens auch in bürgerlichen und bäuerlichen Kreisen Einzug. Die Haararbeiten finden sich im nord- und mitteleuropäischen Raum, wobei plastische Arbeiten in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbreitet waren, während in England und den skandinavischen Ländern die Klebearbeiten bevorzugt wurden. Die Entstehung des Haarschmucks entstammt dem Bereich des Trauerschmucks, was sich durch die ältesten erhaltenen Stücke (bspw. Trauerbrosche aus England, 1861) belegen lässt.

Der Biedermeier war eine Epoche der Rückbesinnung auf Heim, Familie und persönliche Beziehungen. Die Weitergabe von Poesiealben oder das Schenken von Liebespfänden standen hoch im Kurs, Freundschaften, gerade unter Frauen, wurden gepflegt und zelebriert. Es war eine Blütezeit von Freundschafts- und Erinnerungskult. Handarbeiten fallen in dieser Zeit in den Aufgabenbereich von Frauen. So flochten sie zum Teil selbst diese besonderen Schmuckstücke. Ein großer Teil wurde aber auch von ehemaligen Perückenmachern und Friseuren hergestellt, die, nachdem die aufwendigen Frisuren der Adligen mit der Französischen Revolution endgültig ausgedient hatten, nach einer neuen Beschäftigung suchten. Die meisten Stücke lassen sich so auf den langen Zeitraum zwischen 1810 und 1920 datieren. In Deutschland finden sich Haararbeiten erstmals 1844 auf der Gewerbeausstellung in Berlin.

Der Biedermeier war eine Epoche der Rückbesinnung auf Heim, Familie und persönliche Beziehungen. Die Weitergabe von Poesiealben oder das Schenken von Liebespfänden standen hoch im Kurs, Freundschaften, gerade unter Frauen, wurden gepflegt und zelebriert. Es war eine Blütezeit von Freundschafts- und Erinnerungskult. Handarbeiten fallen in dieser Zeit in den Aufgabenbereich von Frauen. So flochten sie zum Teil selbst diese besonderen Schmuckstücke. Ein großer Teil wurde aber auch von ehemaligen Perückenmachern und Friseuren hergestellt, die, nachdem die aufwendigen Frisuren der Adligen mit der Französischen Revolution endgültig ausgedient hatten, nach einer neuen Beschäftigung suchten. Die meisten Stücke lassen sich so auf den langen Zeitraum zwischen 1810 und 1920 datieren. In Deutschland finden sich Haararbeiten erstmals 1844 auf der Gewerbeausstellung in Berlin.

In der Hochzeit dieser Mode werden technische Entwicklungen erdacht, die die Arbeit erleichtern sollten, werden die Verarbeitungsformen zahlreicher und variantenreicher, Bücher mit Flechtanleitungen herausgegeben und das Erlernen dieses Handwerks sogar Bestandteil der Friseurausbildung. Es entstand eine regelrechte Industrie rund um das Thema Schmuck aus Haaren. In der Mitte des 19. Jahrhunderts entstehen Werkstätten, die aus eingesandten Haaren das gewünschte Schmuckstück flochten. Schnell werden Betrugsvorwürfe laut, dass das eingesandte Haar weiterverkauft und durch Kunsthaar ersetzt würde. Es ergeht der Rat an die Frauen, wohlgemerkt nur an diese, das eigene Haar auch nur selbst zu verarbeiten und nicht aus der Hand zu geben, denn nur dann sei der Symbolcharakter und die emotionale Bindung an Objekt und Mensch gewährleistet. Dies dokumentiert, die im 19. Jahrhundert vorherrschende Symboldeutung des Haares als pars pro toto – als ein Teil des Ganzen.

Handwerklich erforderte diese Arbeit viel Geschick und vor allem ein gutes Ausgangsmaterial: Das Haar musste möglichst unbehandelt, circa 30 cm lang und eher glatt sein. Mit den Fingern flocht man kunstvolle Gebilde und stoffähnliche Flächen, mit Schlingen- und Schlaufentechniken wurden florale Formen hergestellt und als Umrahmungen von Bilderrahmen oder anderem Wandschmuck verwendet. Es entstanden zusammengehörige Hals- und Uhrenketten als Geschenke zweier Verlobter oder auch Ringe und Anstecker mit aufwendigen floralen Motiven. Kurze Haare ergaben aufgeklebt Bilder. In der Trauersymbolik finden sich Medaillons mit Trauerweiden oder Grabsteinen als Motiv. Sie wurden in der Regel nur in der Trauerzeit getragen und dann abgelegt. Hingegen waren in der Freundschaftssymbolik Motive wie Brücken über kleinen Bächen, Bäume am Ufer oder Vergiss-mein-nicht-Blüten aus den Haaren beider Freundinnen beliebt.

Handwerklich erforderte diese Arbeit viel Geschick und vor allem ein gutes Ausgangsmaterial: Das Haar musste möglichst unbehandelt, circa 30 cm lang und eher glatt sein. Mit den Fingern flocht man kunstvolle Gebilde und stoffähnliche Flächen, mit Schlingen- und Schlaufentechniken wurden florale Formen hergestellt und als Umrahmungen von Bilderrahmen oder anderem Wandschmuck verwendet. Es entstanden zusammengehörige Hals- und Uhrenketten als Geschenke zweier Verlobter oder auch Ringe und Anstecker mit aufwendigen floralen Motiven. Kurze Haare ergaben aufgeklebt Bilder. In der Trauersymbolik finden sich Medaillons mit Trauerweiden oder Grabsteinen als Motiv. Sie wurden in der Regel nur in der Trauerzeit getragen und dann abgelegt. Hingegen waren in der Freundschaftssymbolik Motive wie Brücken über kleinen Bächen, Bäume am Ufer oder Vergiss-mein-nicht-Blüten aus den Haaren beider Freundinnen beliebt.

Der Schaukasten zeigt sieben, auf einen festen Untergrund montierte Schmuckstücke in unterschiedlichen Gestaltungsformen: zwei Uhrenketten, zwei Armbänder, eine Halskette, ein Knoten sowie eine lange Kette. Auffallend ist, dass es Schmuckstücke gibt, bei denen auch die Verschlüsse aus Haar gefertigt wurden und solche, bei denen eine Metallmontur kombiniert wurde. Ein Armband wurde mit einem Monogramm in der Mitte und einem Pferdekopfverschluss gestaltet. Alle Stücke sind einfarbig und daher wohl jeweils mit den Haaren einer Person hergestellt worden. Eine Zusammengehörigkeit lässt sich nicht mehr feststellen. Der Kasten kam als Teil einer umfangreichen Sammlung des Wurzener Friseurmeisters Franke, dessen Mutter eine Friseurstube im heutigen Museumsgebäude hatte, in den Bestand des Museums. Franke war Berufsschullehrer für Friseure und lehrte unter anderem auch die Herstellung dieser Schmuckstücke. Die Schenkung reicht von der Ausstattung eines Baders über Lockenzangen bis hin zu Lockenwicklern und Trockenhauben.

Der Schaukasten zeigt sieben, auf einen festen Untergrund montierte Schmuckstücke in unterschiedlichen Gestaltungsformen: zwei Uhrenketten, zwei Armbänder, eine Halskette, ein Knoten sowie eine lange Kette. Auffallend ist, dass es Schmuckstücke gibt, bei denen auch die Verschlüsse aus Haar gefertigt wurden und solche, bei denen eine Metallmontur kombiniert wurde. Ein Armband wurde mit einem Monogramm in der Mitte und einem Pferdekopfverschluss gestaltet. Alle Stücke sind einfarbig und daher wohl jeweils mit den Haaren einer Person hergestellt worden. Eine Zusammengehörigkeit lässt sich nicht mehr feststellen. Der Kasten kam als Teil einer umfangreichen Sammlung des Wurzener Friseurmeisters Franke, dessen Mutter eine Friseurstube im heutigen Museumsgebäude hatte, in den Bestand des Museums. Franke war Berufsschullehrer für Friseure und lehrte unter anderem auch die Herstellung dieser Schmuckstücke. Die Schenkung reicht von der Ausstattung eines Baders über Lockenzangen bis hin zu Lockenwicklern und Trockenhauben.

Literatur:

Gockerell, Nina: Aus Menschenhaaren gefertigter Schmuck I. Ursprünge, Motivierung und Entwicklung. In: Zeitschrift der Gesellschaft für historische Waffen- und Kostümkunde (1980), Heft 1, S45-64.

Holm, Christiane: Intime Erinnerungsgeflechte: Memorialschmuck aus Haaren um 1800, in: kritische Berichte 32/1 (2004).

Online-Ressource: https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/kb/article/view/10654

Österreichisches Museum für Volkskunde: Schmuck aus Haaren, Sonderausstellung im Steirischen Volkskundemuseum am Steiermärkischen Landesmuseum Joanneum, Wien 1985.

Online-Ressource: https://volkskundemuseum.at/jart/prj3/volkskundemuseum/data/publikation/1538569892388/1538569892388.pdf